I 500 ANNI DELL’UTOPIA

Sir Thomas More (1478-1535), umanista, scrittore, politico cattolico, può essere considerato il precursore del pensiero rinascimentale.

Erasmo da Rotterdam, i due erano grandi amici, cosi ne scrisse in una lettera «Vi trovai un cielo amenissimo e tal copia di umanità e di erudizione, non di quella dozzinale e volgare, ma profonda, esatta, antica, sia latina sia greca, che ormai non desidero più l’Italia se non per vederla. Quando ascolto il mio Colet mi sembra di udire Platone stesso. Chi non ammirerebbe in Grocyn il dominio assoluto di tutte le discipline? Che di più acuto, più profondo, più sottile della mente di Linacre? Che cosa mai foggiò la natura di più trattabile, di più dolce, di più felice dell’ingegno di Tommaso Moro?» (Erasmo da Rotterdam dedicò a lui il suo libro “Elogio della follia”).

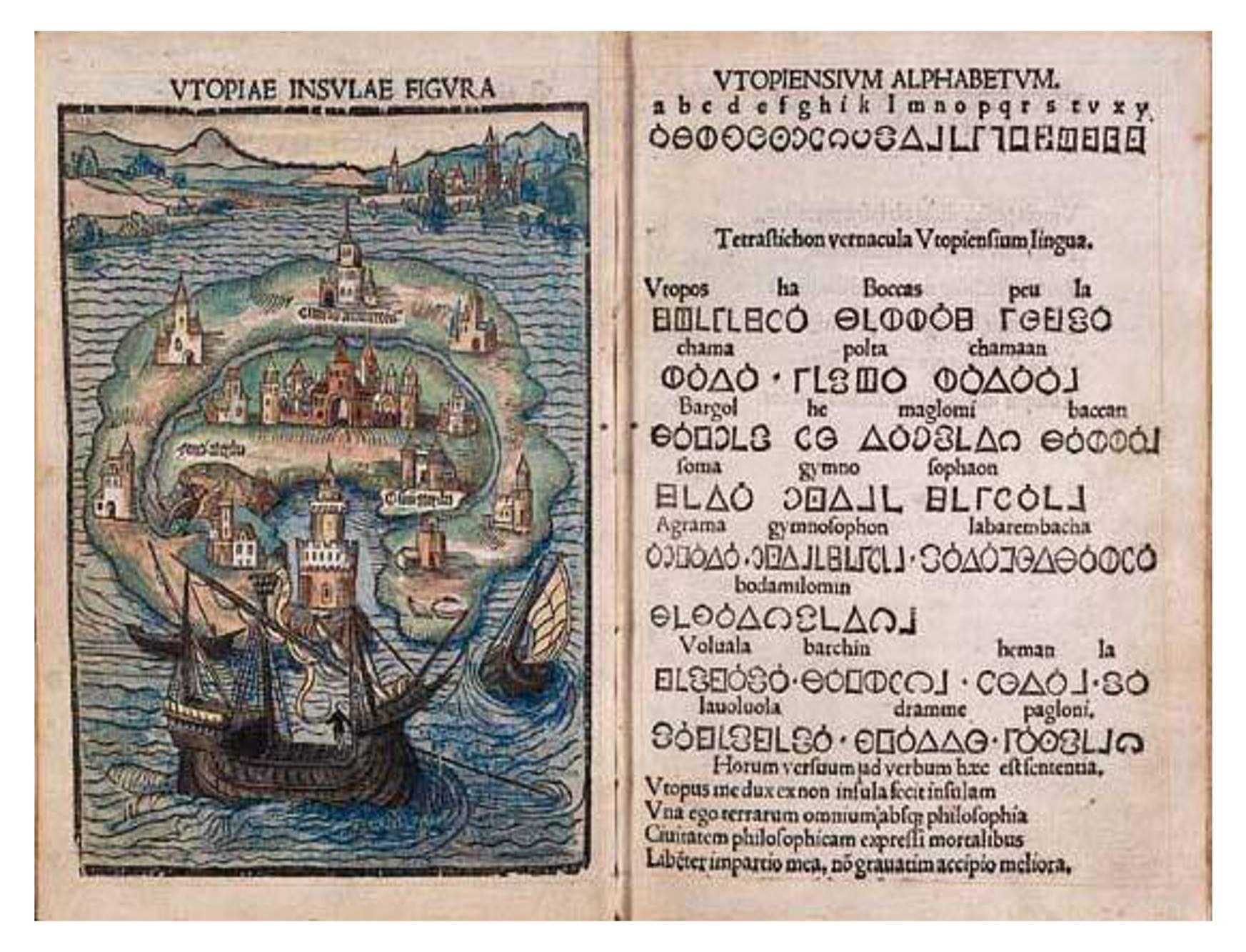

Ma qui vogliamo ricordare il libro “l’Utopia”. Thomas More lo scrisse durante il soggiorno ad Anversa, e in questa città ambientò il dialogo del II libro di Utopia, composto appunto in quel periodo. Tornato in patria nel 1516, completò l’opera con la stesura del I libro.

L’opera fu poi pubblicata nel dicembre 1516 a Lovanio da T. Martens con il titolo “Libellus vere aureus nec minus salutaris quam festivus de optimo reipublicae statu, deque nova Insula Utopia”.

Utopia è presentata da Thomas More strutturata sotto forma di resoconto di una lunga conversazione che ha avuto luogo ad Anversa fra l’autore, il suo ospite Pieter Gilles e Raffaele Itlodeo, personaggio di fantasia, presentato come un navigatore portoghese compagno di Amerigo Vespucci.

L’opera è divisa in due libri: il primo contiene un’accesa polemica contro gli ordinamenti politici europei, soprattutto quelli inglesi. Viene contestato soprattutto il fatto di punire il furto con la morte, in quanto la pena appare sproporzionata rispetto alla gravità del delitto e per questo motivo ingiusta; è inoltre illegittima, perché contraria al precetto di non uccidere, assurda, perché incita il ladro a uccidere il derubato e infine inefficace in quanto non va a incidere sulle cause che conducono al furto.

Nell’analisi di Itlodeo vagabondaggio, furto e omicidio, sono diretta conseguenza delle enclosures, che hanno cacciato dalla loro terra i contadini riducendoli alla miseria; più in generale essi sono il frutto perverso della divisione fra ricchi e poveri, del divario sociale che contrappone lavoratori in miseria e ricchi oziosi. Itlodeo propone vari rimedi, di carattere “riformistico” che rappresentano però soluzioni provvisorie, come mitigare la pena e attuare riforme nella politica economica dello Stato, riducendo l’impiego di denaro nell’espansionismo bellico o prefissando per legge l’ammontare, che deve in ogni caso essere modesto, delle tasse.

La soluzione del problema, tuttavia, deve essere radicale e consiste nell’ordinamento economico fondato sulla comunione dei beni, il solo che può assicurare un regime politico fondato sulla giustizia e sulla prosperità: è il vecchio insegnamento di Platone che, dice Itlodeo, ha trovato attuazione a Utopia, l’isola da lui scoperta nel corso dei suoi viaggi.

Questo fatto, ovviamente, consente di superare le obiezioni all’ideale platonico avanzate già da Aristotele; e dunque, via dalla corrotta Europa (e soprattutto dall’Inghilterra) verso l’isola fortunata, che con le sue strutture e i suoi ordinamenti, è la protagonista del secondo libro.

Quella praticata a Utopia è una religione civile, strettamente collegata alla morale e alla politica, che contribuisce in modo determinante al mantenimento e alla difesa delle istituzioni. Tuttavia la parte più debole della costruzione ideologica di More è quella dedicata all’organizzazione politica vera e propria.

In Utopia le leggi non hanno il compito di dare ordini, ma piuttosto quello di ricordare ai cittadini i loro doveri, che essi già conoscono per averli assorbiti fin dall’infanzia mediante l’educazione. Proprio per questo, gli Utopiani non hanno bisogno di tante leggi: la normativa è sintetica e chiara, non suscettibile di interpretazioni diverse.

Dietro la sommarietà delle indicazioni che fornisce, si intravvede la profonda diffidenza di More nei confronti del potere politico: in quanto luogo dove viene elaborato il comando, per forza di cose espone chi vi aspira e chi lo esercita al vizio della superbia e dell’ambizione personale, accompagnando il tutto dall’arroganza dell’uomo ignorante, che dovrebbe essere del tutto estraneo all’abitante di Utopia.

Considerando Utopia nel suo complesso, ci troviamo di fronte alla descrizione della città ideale contenuta nel resoconto di un viaggio immaginario, scritta in un dottissimo latino, con abbondanza di neologismi costruiti per lo più con la combinazione di termini greci uniti fra di loro nel segno costante della negazione (Utopia, Anidro, Ademo).

Il testo non è certo destinato ad un largo pubblico, ma solo ai pochi umanisti del tempo e testimonia anche la cauta presa di distanza dell’autore rispetto alla realizzabilità del suo progetto. More, all’epoca, era ben addentro ai meccanismi della vita politica dell’Inghilterra dei Tudor e, se ne denuncia i mali, è pur sempre testimone consapevole della sua forza: egli è dunque insieme utopista e realista, perché sente il dovere di prospettare, in nome della giustizia e della ragione, un mondo migliore e nello stesso tempo si rende lucidamente conto della costrizione storica e della attuale immutabilità delle situazioni politiche esistenti.

RIPRODUZIONE VIETATA © BELLIGEANEWS.IT

su "THOMAS MORE: IL SORRISO DELLA LIBERTÀ, LA POLITICA E IL BENE COMUNE"